令和7年度が始まりました。

それと同時に、厚生労働省が毎年出す"死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル"も改訂されました。

今回の記事では、令和6年度のものと比較しながら、新しく出た令和7年度版のマニュアルをみていきたいと思います。

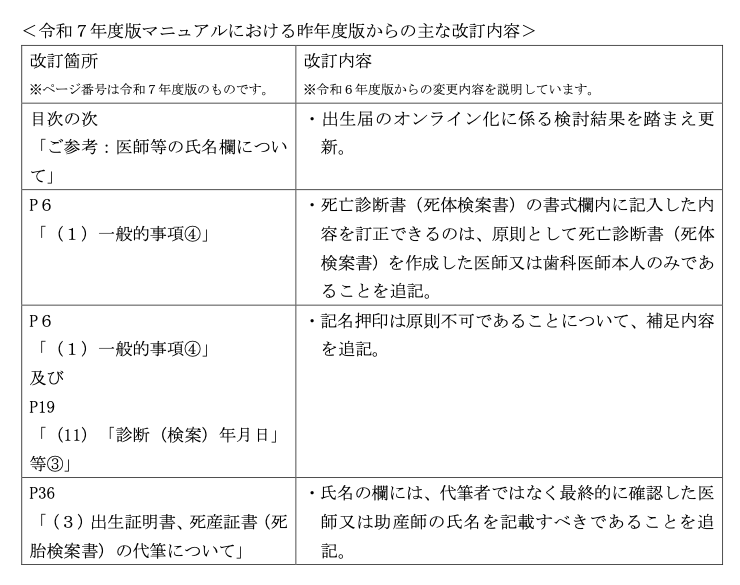

実はなんと、今年は厚生労働省が各機関宛てに改訂内容を通知しています。

その変更点一覧は下記の通り。

...以上です!では素っ気ないので、各変更点を実際のページ画像とともに見ていきましょう。

実は、上の改訂内容以外にも、本筋とは直接関係しない変更点もいくつかありましたので、追加で記載します。

※各ページ数は、PDF上の総ページ中のものを記載しており、頁下の数字とはズレています。

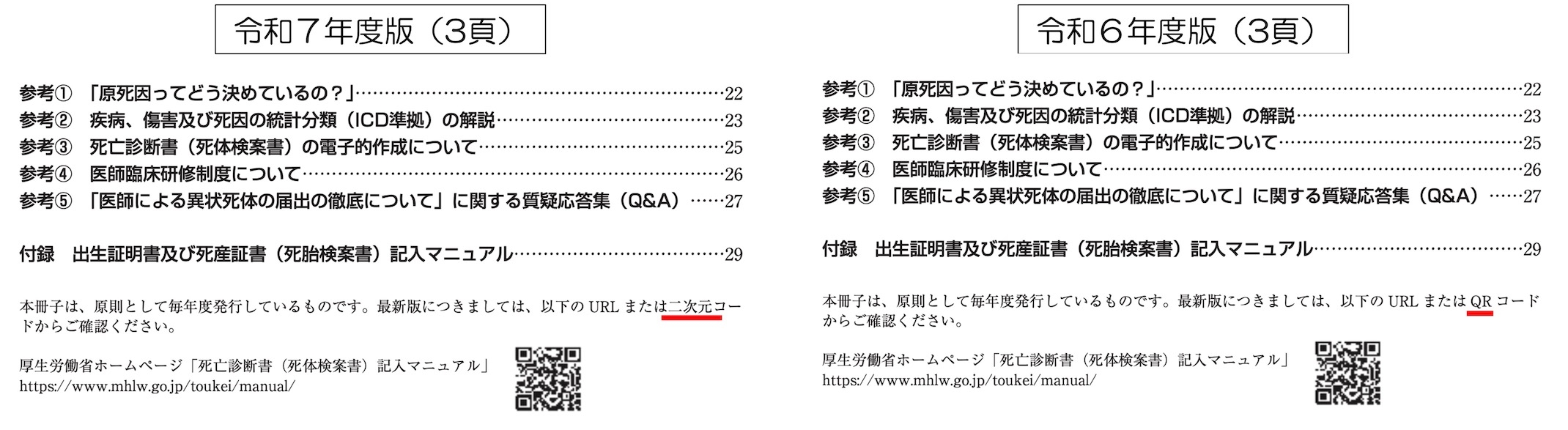

①二次元コードの呼び名変更

令和7年度版:「二次元コード」

令和6年度版:「QRコード」

一応、載っているのは"QRコード"で間違いではないと思うのですが、、、何故かより広い概念である"二次元コード"という呼称に変更となっています。

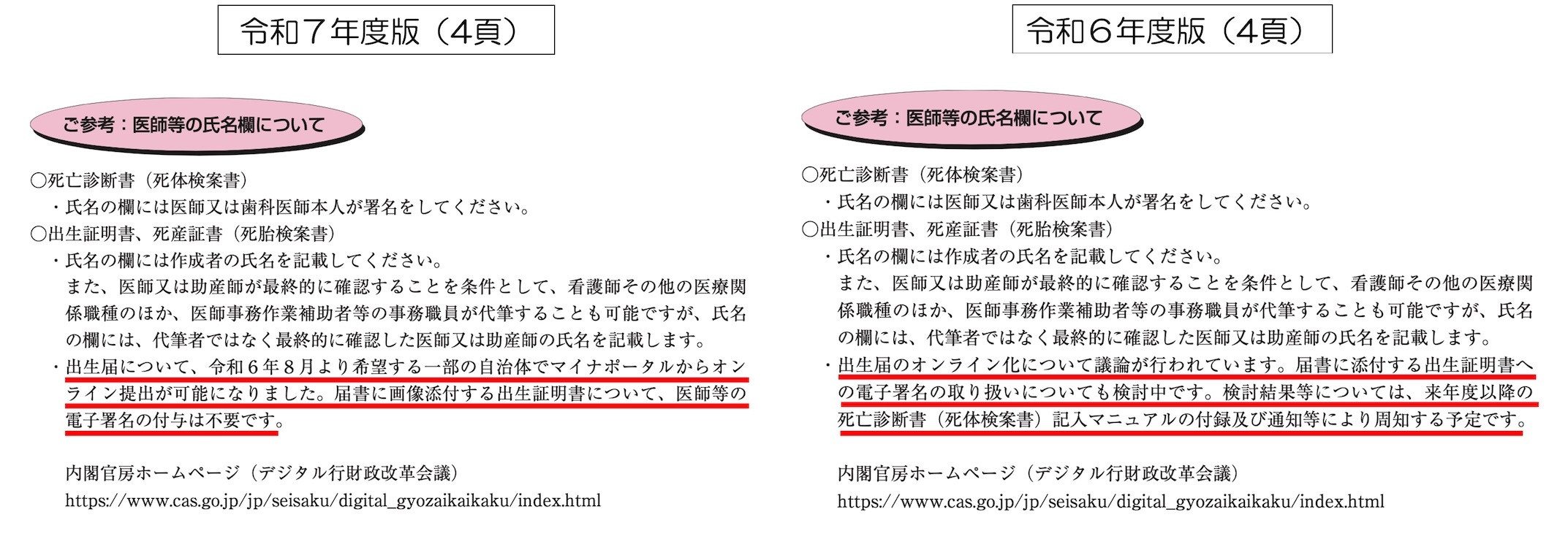

②出生届オンライン提出が可能となった旨の記載(※一部自治体)

令和7年度版:「出生届について、令和6年8月より希望する一部の自治体でマイナポータルからオンライン提出が可能になりました。届書に画像添付する出生証明書について、医師等の電子署名の付与は不要です。」

令和6年度版:「出生届のオンライン化について議論が行われています。届書に添付する出生証明書への電子署名の取り扱いについても検討中です。検討結果等については、来年度以降の死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルの付録及び通知等により周知する予定です。」

これは、出生届のオンライン提出事情のアップデートですね。

実務的にも大きな変更点のひとつなので、きちんと知っておくべき必要があります。

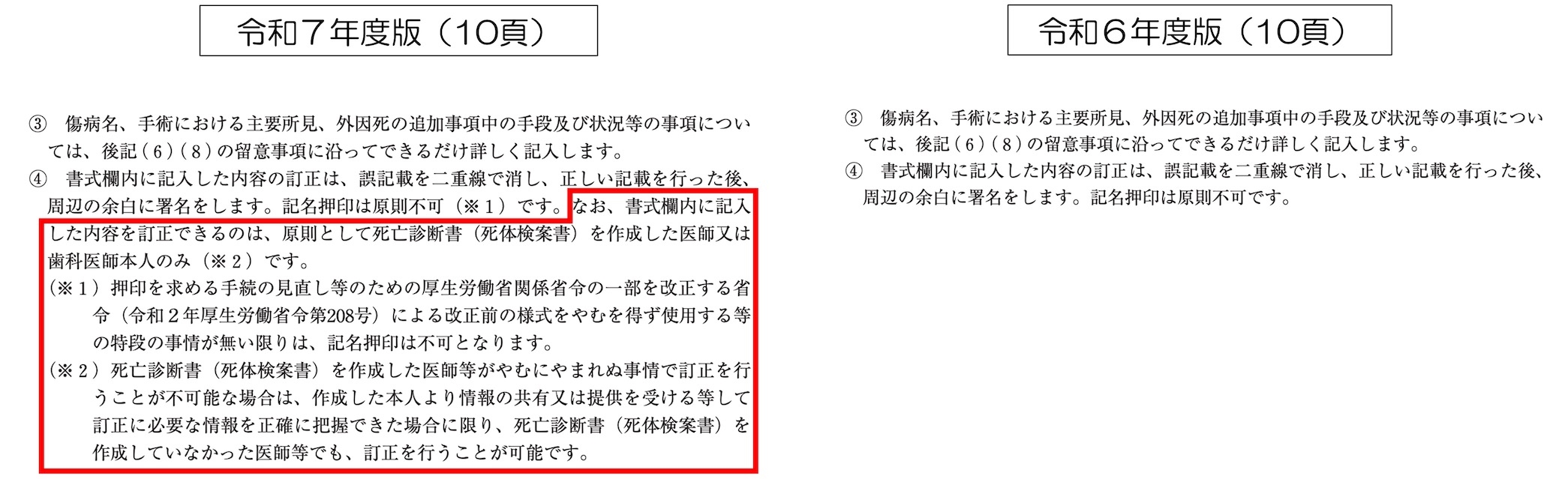

③記入内容の変更は、原則記載医師本人のみが可能であること、および記名押印の不可であることの確認

令和7年度:「なお、書式欄内に記入した内容を訂正できるのは、原則として死亡診断書(死体検案書)を作成した医師又は歯科医師本人のみ(※2)です。

(※1) 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)による改正前の様式をやむを得ず使用する等の特段の事情が無い限りは、記名押印は不可となります。

(※2) 死亡診断書(死体検案書)を作成した医師等がやむにやまれぬ事情で訂正を行うことが不可能な場合は、作成した本人より情報の共有又は提供を受ける等して訂正に必要な情報を正確に把握できた場合に限り、死亡診断書(死体検案書)を作成していなかった医師等でも、訂正を行うことが可能です。」

令和6年度:記載なし

記名押印が不可能であることは今更感のある追記ですね。

現場ではあまり徹底されていないのでしょうか...。

(※2)に関しては、記載医師がやむを得ない理由で修正できない場合でも"作成した本人より情報の共有又は提供を受ける等して訂正に必要な情報を正確に把握できた場合"なら、例外として別の医師(等)が修正できるとされています。

これは「事務方が勝手に記載を修正する」みたいな意味合いではなく、例えば『「当時記載した医師はすでに死亡しているが、当時のカルテを読むと、その記載が誤りであることが明らかである」という場合に、別の医師がそれを訂正可能である』みたいな感じでしょうか。

正直「どのようなケースを想定して追記されたのか?」がはっきり分かりません。

具体的な事例や、追記の主旨を教えてほしいですね...。

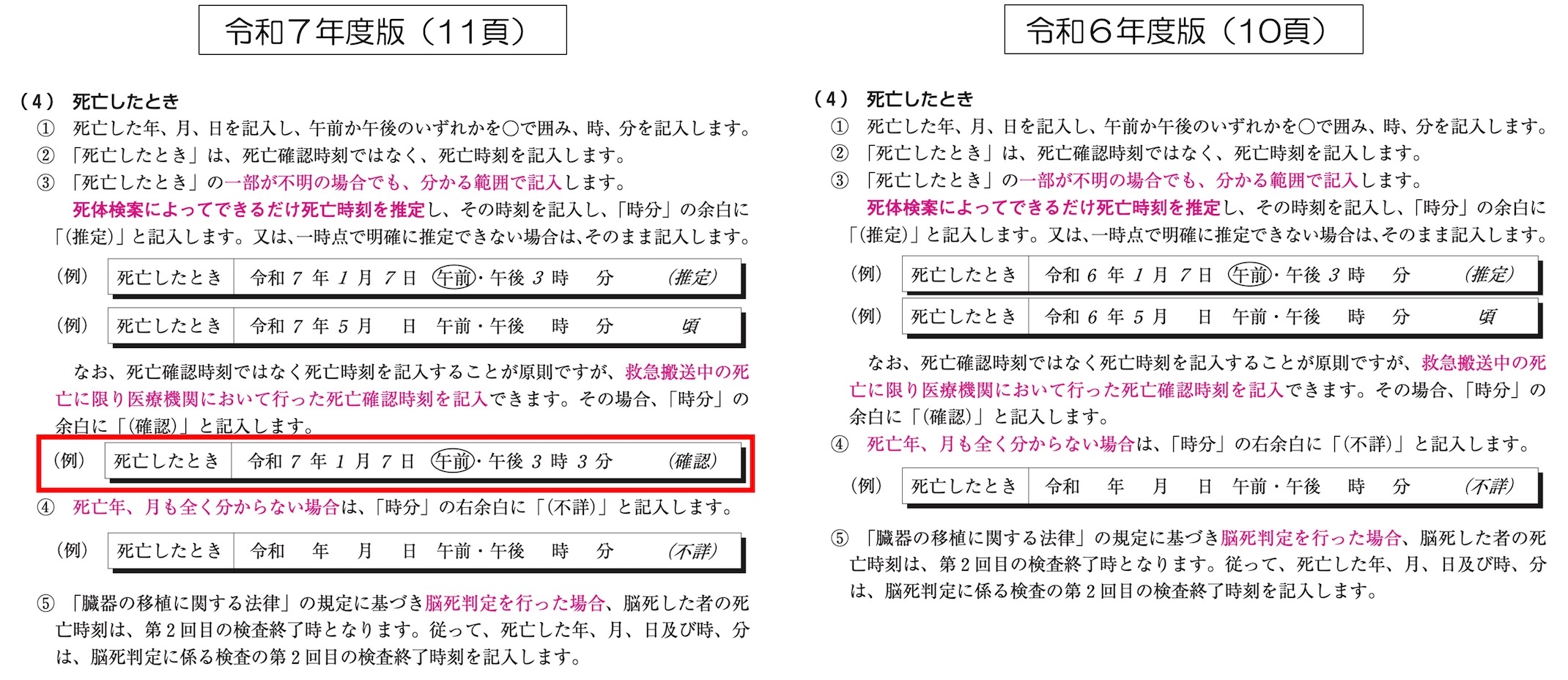

④救急搬送中の死亡事例における死亡(確認)時刻の記入例

この記載自体は前年度からも変更はありませんが、謎に今年度から具体的な記入例が追加されました。

"「時分」の余白"というのが、文章だけでは分かりにくかったのでしょうか。

⑤接続詞の追加

これは説明するまでもないですが。笑

何故か(見やすくするため?)ここの箇所が段落分けされるようになって、そのために新たに接続詞が追加さました。

正直、大した文章ではないので、これまで通り段落分けなどせずに、詰めてページ数を削減した方が経済的だと私は思ったりします。

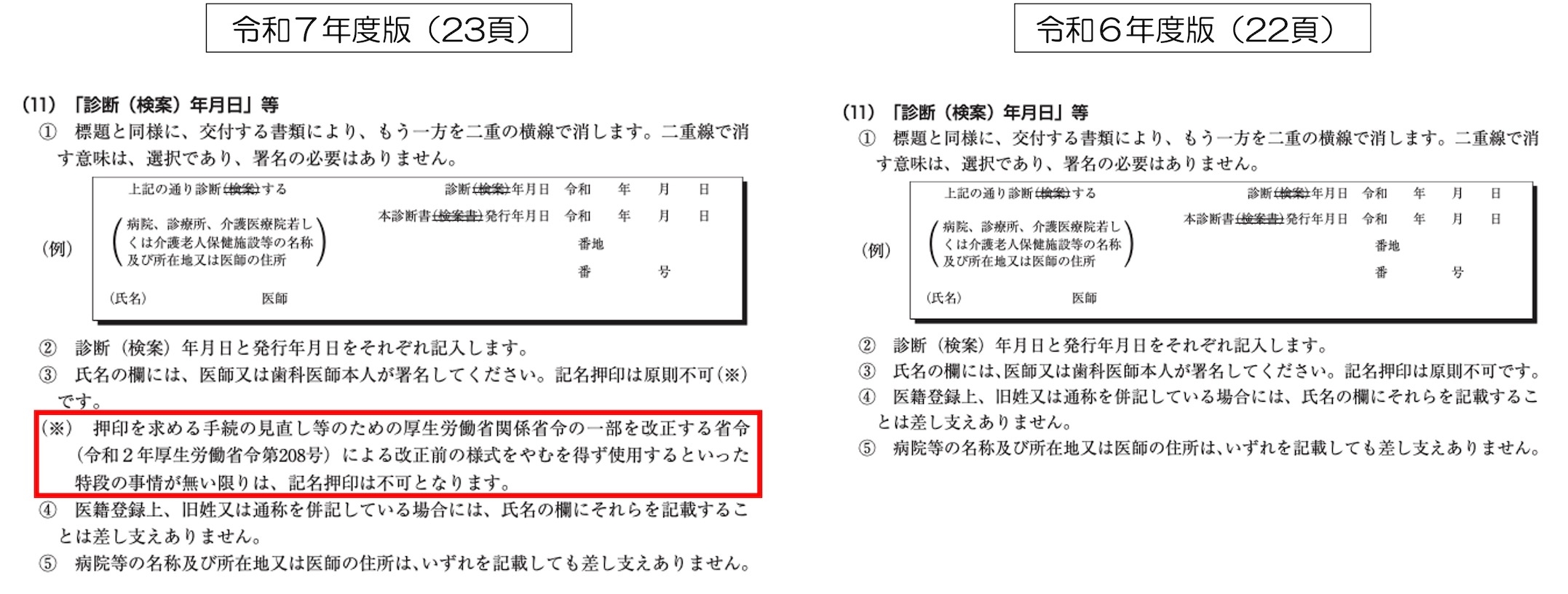

⑥記名押印不可であることの確認

令和7年度:「 (※) 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)による改正前の様式をやむを得ず使用するといった特段の事情が無い限りは、記名押印は不可となります。」

令和6年度:記載なし

こちらは③と同じ追記ですね。

今更感があります、、、皆さんはきちんと署名してくださいね。

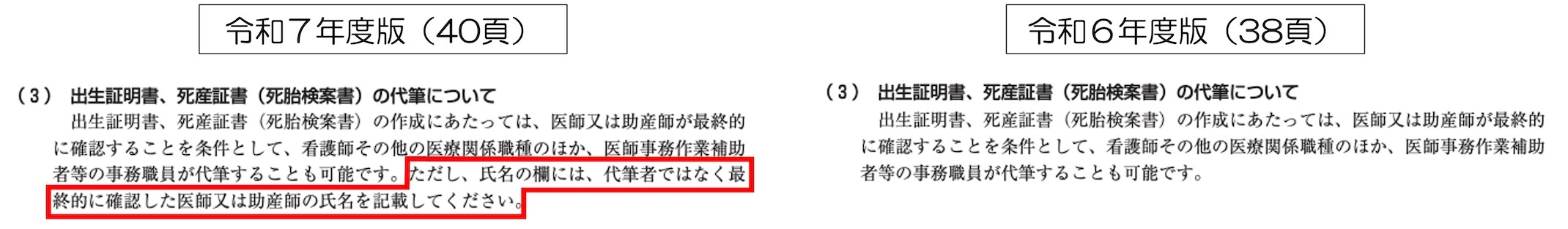

⑦代筆者ではなく、確認医師ないし確認助産師の氏名を記載すべき旨の確認

令和7年度:「ただし、氏名の欄には、代筆者ではなく最終的に確認した医師又は助産師の氏名を記載してください。」

令和6年度:記載なし

出生証明書や死産証書(死胎検案書)の作成は、看護師等の医療関係者ないし事務職員が代筆することができます。(※死亡診断書や死体検案書にはその記載はなし)

ただし、代筆する場合でも、氏名欄には代筆者ではなく、最終的に確認した医師ないし助産師の名前を書かなければなりません。

⑧メモ欄ページの追加

令和7年度から、突如メモページが追加されました。

総ページ数も、前年度に比べ令和7年度は4頁も増えているのに...何故急に!?

ということで、令和7年度と令和6年度の死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルを見比べました。

記事をここまで書いてきてなんですが、毎年そこまで大きな変更点って無いんですよねー。笑

実際は細かな修正点が殆どです。

しかし、"記名押印不可の再確認"など、案外ルールを守れていない医師も多いのかな?

このマニュアルは、患者の死を看取る医師のほぼ全員が目にするものでしょうから、ここでの追記や変更点というのは"厚生労働省からのメッセージ"だと私は捉えています。

いつしか前年と全く変更点がない(=注意喚起すべき注意点はない)みたいな年がやってくるのでしょうか。

そんな日を夢見ながら、今年もまた学生さんに「医師になる前、そして医師になった後も、このマニュアルにはきちんと目を通してね」と指導することでしょう。

また来年度の改訂を楽しみにしたいと思います。