今回は死亡時刻を推定する際に、深部体温(直腸温)以外の情報から推定する方法について書きます。(参考記事:「直腸温法」)

具体的には、

①死斑

②死後硬直

③角膜混濁

④腐敗変色

この4つを参考にする方法です。

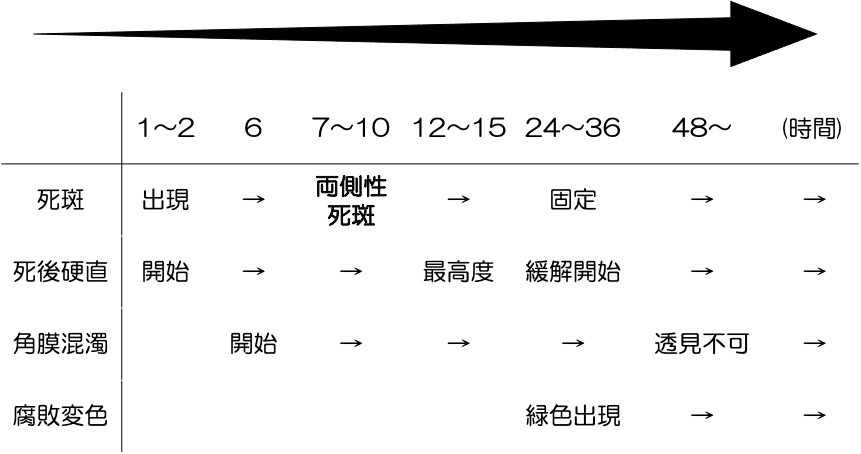

各所見のまとめは上画像の通りです。

例のごとく医師国家試験の過去問を取り上げて説明していきたいと思います。

[92E11]

77歳の男性。一人暮らし。肺気腫による低換気状態であり、本人の希望で在宅療養をしていた。主治医が週1回往診していたが、5月のある日、往診した主治医がベッドで死亡している患者を発見した。検案時の死体所見:暗赤色の死斑が背面に弱く発現し、指圧により褪色しない。死体硬直は全身の諸関節で強い。角膜混濁はやや強く、瞳孔径は両側とも4.0mm。直腸温は22.0℃で環境温と一致している。腹部などに腐敗変色は出現していない。

死後経過時間として適切なのはどれか。

a. 5時間

b. 10時間

c. 24時間

d. 2日

e. 5日

【正答は C.24時間】です。

この問題では、直腸温が環境温と一致してしまっているので直腸温で逆算推定するのは不適です。

従って、それ以外の情報を元に推定していかなければなりません。

①死斑

[111G35より]

死亡時刻を推定する上で、死斑に関して重要なのは

【死斑が動くかどうか?】

です。

死斑の色や濃さなどではありません。(←ここ重要)

死斑は1-2時間頃から出現し、5-6時間で著明、24時間ほどで固定されると言われます。

この間は「死斑の移動性が保たれ」ます。

もっと簡単に言うと、「移動性が保たれる→指圧で消退する(指で押すと死斑が消える)」ということですね。

12-24時間では「強い指圧で消退する」「不完全に消退する」という中途半端な表現がされることもあります。

固定されてしまう24時間までは、身体の向きを変えて動いたり、指で死斑を押すことで消えます。

ここで特徴的なのが、死後7-10時間の間に認められる"両側性死斑"になってきます。

これは後述しますが、この7-10時間以内では、死斑の移動性が中途半端なので、完全に移動するのではなく、移動しきれなかった死斑が多少残存するという現象が起きます。

問題文では「指圧で消退しない(≒死斑の移動性なし)」とありますので、【少なく見積もって死後12時間くらいは経っていそう】と言えます。

②死後硬直

死後硬直は教科書的には、死後1-2時間(ないし2-3時間)以降に『顎関節から発現する』と言われます。

その後、順次下降性(足に向けて)に硬直が進行し、大体6-8時間で全身に及び、12-15時間で硬直の強さはピークに達します。(※実務では必ずしもそうではないことも多い)

死後12時間以降になると、逆に段々と硬直は解けていき、大体死後3日程度で硬直は完全に無くなります。

この問題の症例では、「全身の関節で強い」ということなので、同じく【12時間以上経過しており、3日ほどは経っていない】と思われます。

③角膜混濁

ここで大事なのは【角膜混濁の程度】です。

瞳孔径は関係ありません。(←ここ重要)

角膜混濁は死後大体6時間(ないし12時間)以降に出現し、大体1-2日で以後瞳孔がほぼ確認できなくなると言われます。(※これも実務上では例外が多数散見されます)

角膜に関しても、時間経過とともに混濁が進んでくるのですが、この程度(軽度や高度)を文章で表現することは難しいです。。

なので、問題を解く上では、ざっくりと『約6時間以降に出現し2日以上で瞳孔をみることが不可能となる』という認識で良いのではないでしょうか。

ちなみに、この問題では「やや強い(→出現している)」ということなので、【死後"数時間"というわけではなさそう】ですね。

④腐敗変色

この変化は前述の3つの所見よりも比較的後期に出現します。

およそ1-2日以降に下腹部から緑変が出現します。

症例では「腐敗変色は出現してない」ということなので、【1-2日ほどは経っていない】ようです。

以上より考えますと、大体【死後半日〜1日以内】というのが妥当なところでしょうか。

選択肢をみると、「C. 24時間」というのがあるのでこれかな?と。

[B. 10時間]とも悩むかも知れませんが、そこは『直腸温が下がりきっている(=環境温と一致してしまっている)』ことから、死後10時間は少し早い印象を受けます。

死後10時間であれば29℃ほど直腸温があってほしいですからね。

従って、やはり【24時間】というのが選択上も妥当と言えます。

いかがでしたでしょうか。

直腸温を使わない問題としてはかなりオーソドックスで素晴らしい問題だと個人的には思っています。

ちなみに少し凝った問題として、以下のようなものもあるんです。

[103G42]

69歳の男性。自宅のかもいにヒモをかけ首を吊っているのを午後6時半ころ帰宅した家族に発見された。家族はすぐにヒモを切断し、男性を仰向けに寝かせ、身体を揺り動かし呼びかけたが、身体は冷たく全く応答はなかった。診療所の医師に連絡したところ、午後7時に医師が到着し、死亡の確認後、死体の検案が行われた。直腸温34.0 ℃。室温22.0 ℃。顎、肩および股関節の硬直が軽度である。

検案時の死斑の出現部位はどれか。

a. 顔面

b. 下半身の背面

c. 下半身全体

d. 全身の背面

e. 全身

【正答はD.全身の背面】です。

これは難しい...。

何が難しいかと言うと、「途中で家族がご遺体を仰向けに寝かせている」点を考慮しなければならないところなんです。

死亡推定時刻は、室温と一致していないので"直腸温法"を使用して、

(37.0 ー 34.0) ÷ 0.8 = 3.75 時間 ≒ 4時間

つまり大体[午後3時頃](≒検案時刻の午後7時の約4時間前)というのは簡単ですよね。

しかし、問題は「検案時の死斑の出現」です...。

ご遺体を仰向けにしたのは午後6時半...死亡推定時刻の午後3時から"3時間半"経った時点です。

①死斑でも書いたように、12時間以内では死斑の移動性は保たれているので、死斑が重力に従って動きます。

この問題も、死後3時間半ということで、仰向けにすると死斑は動いてしまうんです。

具体的に、最初はご遺体を下ろす前は重力に従って"下半身全体"に死斑はあったはずです。

そして、その後死斑の移動性が保たれているうちに仰向けにしていますので、死斑は移動し"全身の背面"に完全に移ります。

ということで、答えは"下半身全体"ではなく"全身の背面"になるわけですね。

今回は仰向けにしたのが"死後3時間半"だったので死斑は完全に背面に移りました。

しかし、これが「仰向けにしたのが"死後7-10時間の間"」だったらどうなるでしょう...。

この場合は①死斑で少し触れた"両側性死斑"のケースになります。

前述したように「死後7-10時間の間は、死斑の移動性が中途半端(不完全)」です。

なので、死後7-10時間の間に仰向けにすると、

【下半身全体にも死斑が残り、全身の背面にも死斑が移動する】

(=下半身全体と全身の背面の両方に死斑が認められる)

ということなんです。

あまり気にしなければ単純に回答してしまえるかも知れませんが、深く考えてみると、この問題にはこんな難しさがあったんですね。

この問題はさすがにここまで厳しくはありませんでしたが。

それでも、この問題の作成者はきっと"両側性死斑"もイメージしながら問題を作ったに違いありませんね...!笑

今回は直腸温からの推定以外の方法をみてきました。

直腸温法のように「数字でバチッと出てこない曖昧さ」が理解できたでしょうか。

こういうことから、矛盾があってはならない医師国家試験においては、直腸温法が最も解答しやすい推定法だということですね。

ただし何度も言いますが、法医実務上はそんな簡単・単純ではありません。。

法医学者は死亡時刻の推定に毎回毎回悩んでいるのです...。