前回の記事で"警察医"や"検案医"、"トロポニン"という単語を何の説明もなく出してしまったので、今回・次回で少し解説していきたいと思います。

大雑把に書いてしまいますと、

警察医・検案医:『警察の依頼を受けてご遺体の検案を行う医師のこと』です。

詳しくみていきましょう。

"警察医"は"検案医"や"警察嘱託医"とも呼ばれます。

『都道府県の警察署長などから嘱託され、変死体の検案の他、被留置者の診療や警察職員の健康管理等を行う医師のこと』を言います。

特にここでは"変死体の検案"をメインに取り上げることになりますが、留置された人(→刑務所でない)の診察や、警察署職員の健康管理も行っているということで、その仕事は実は幅広く、法医学の知識だけでなく臨床能力も求められます。

以前に警察の行う"検視"について書きましたが、検視時には医師の立会が求められるので、細かい話ですが、検案業務だけでなく"検視の立ち会い"も業務に挙げられます。

ちなみに"変死体の検案業務"については、監察医制度が導入されている地域では監察医が行っているところもあります。

かつては"警察医会"という警察医の団体があって、研修会などを定期的に行っていました。

しかし、地域によるバラツキも大きく、それを統一するため"警察医会"は解散され、全国展開している日本医師会・都道府県医師会の中に新たに組織されています。

検案業務について書いていきます。

以前『ご遺体が発見された後の流れ』『死亡診断書・死体検案書』の記事で詳しく触れましたが、基本的に診断継続中の患者死亡では、かかりつけ医などの診療医が問題ないと判断すれば死亡診断書を書くことになります。

しかし、その医師が"異状"と判断した場合などでは、その場で死亡診断書を発行せずに、警察へバトンタッチするケースがあります。

特に救急搬送された先でそのままお亡くなりになったようなケースでよくみられますね。

その上で、「より詳しい死因究明が必要である」や「死因に責任が持てない」と判断され、最終的にその診療医師は死亡診断書を発行しないこともあるんです。

それでも最終的にご遺体を埋葬するためには、死亡診断書・死体検案書は必須になります。(診断書・検案書は死亡届と一緒の用紙になっています)

それでは『誰が発行することになるのか?』という時に出てくるのが、"警察医"の先生方です。

警察の依頼を受け、ご遺体のあるお宅や安置している警察署に赴きます。

前述のように開業医の先生が兼務されていることも多いですので、「時には自院の診療を中断して検案に向かう」なんて話も耳にします。

そして、警察医が検案を行った上で、最終的に死因が判断できて警察医が死体検案書を作成して終わったり、さらに解剖が必要となって我々法医学者の元に来るという流れになります。

私自身は本当に警察医の先生方はすごいなと思っています。

日中の診療を中止してまで現場に駆けつけ、それでいて日当は雀の涙ばかりですし、警察の方も考慮しているそうですが、夜間に検案を依頼されることもあります。

近年はその警察医の高齢化が進んできている地域もあり、要因はその過酷さゆえにバトンタッチする後進がいないからであるという問題も出てきています。

警察の取り扱い死体が増えてきている中、一部の警察医の先生に業務が集中することがかなりの負担になっていることは容易に想像できますよね...。

日本法医学会や国もいろいろと支援をしているみたいですが、なかなか根本解決には至っていない気がします。

また他にも"警察医"に関する問題点が議論されています。

・警察医の身分保障

・補償問題

大きくこの2点です。

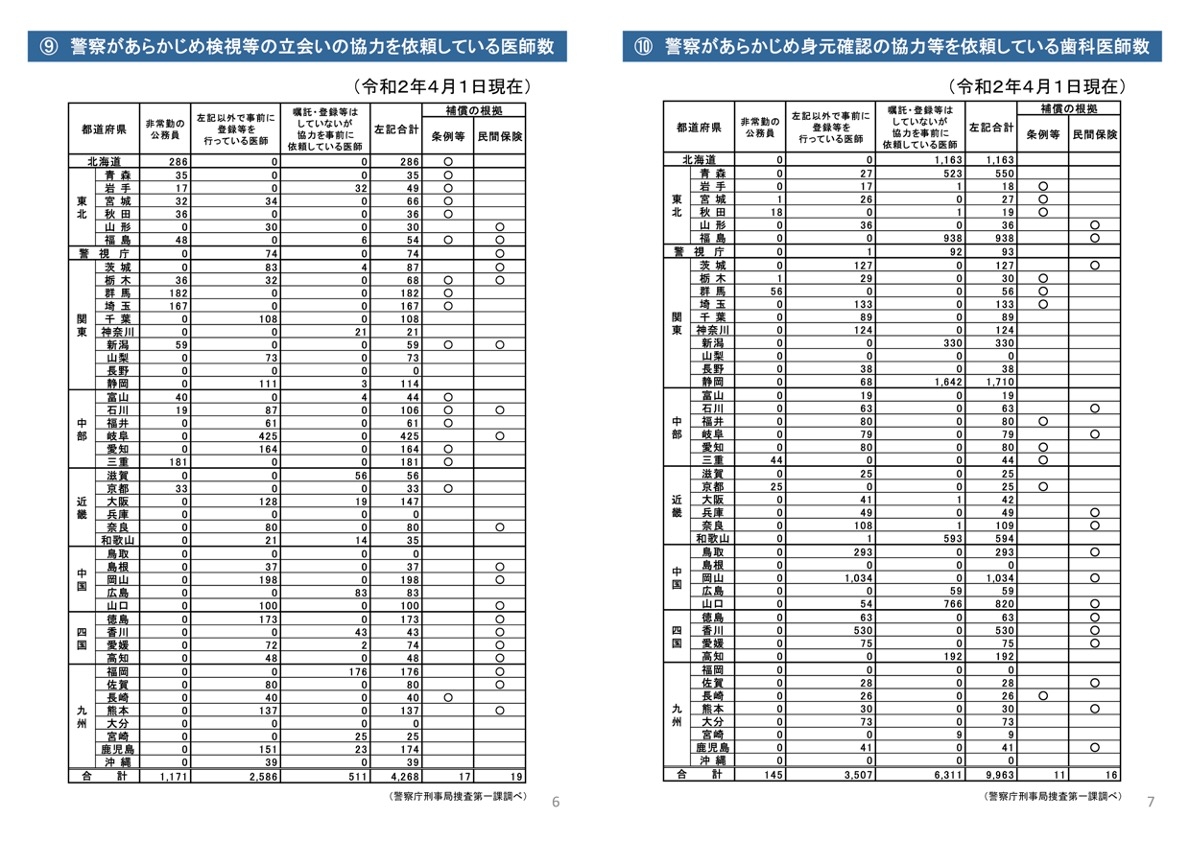

このように、自治体によっては"非常勤の公務員"という身分を与えて保障をしているところもあります。

ただそこが曖昧な地域もまだまだあるようです。

そして"補償問題"です。

これは先ほどの"身分保障"にも関係しています。

警察医は業務の性質上、場合によっては保険支払いや係争に巻き込まれるリスクがあり、通常の臨床医よりも高いと言えます。

万が一そんな状況になってしまった場合、きちんと"身分保障"や"補償契約"がなされていれば、警察医も安心して業務を行うことができますよね。

そのような環境が未だ整っていないというのは、日々奮闘されている警察医の先生方いとって大変ストレスかと思います...。

こういった問題点も前述の"後継者不足"という問題に繋がってしまっているのではないでしょうか。

早急な解決・労働環境改善の徹底を強く望みます。

臨床知識を持った警察医というのは、現代の死因究明制度にとって重要な存在だと私は思っています。

例えば死後画像の分野などは、下手をすれば慣れていない法医学者より、日常で画像を見慣れている警察医の先生の方が鋭いのかも知れません。(※死後画像検査は生きている人に行う画像検査とは違う点も多いので、純粋に臨床医学を適用できるわけではないのですが)

我々法医学者も協力して日本の死因究明制度を支えていきたいものです。

次回の記事は、検案の中でかつて行われていた検査のひとつとして『死後のトロポニン・H-FABP検査は有用なのか?』というテーマで引き続き書いていこうと思います。